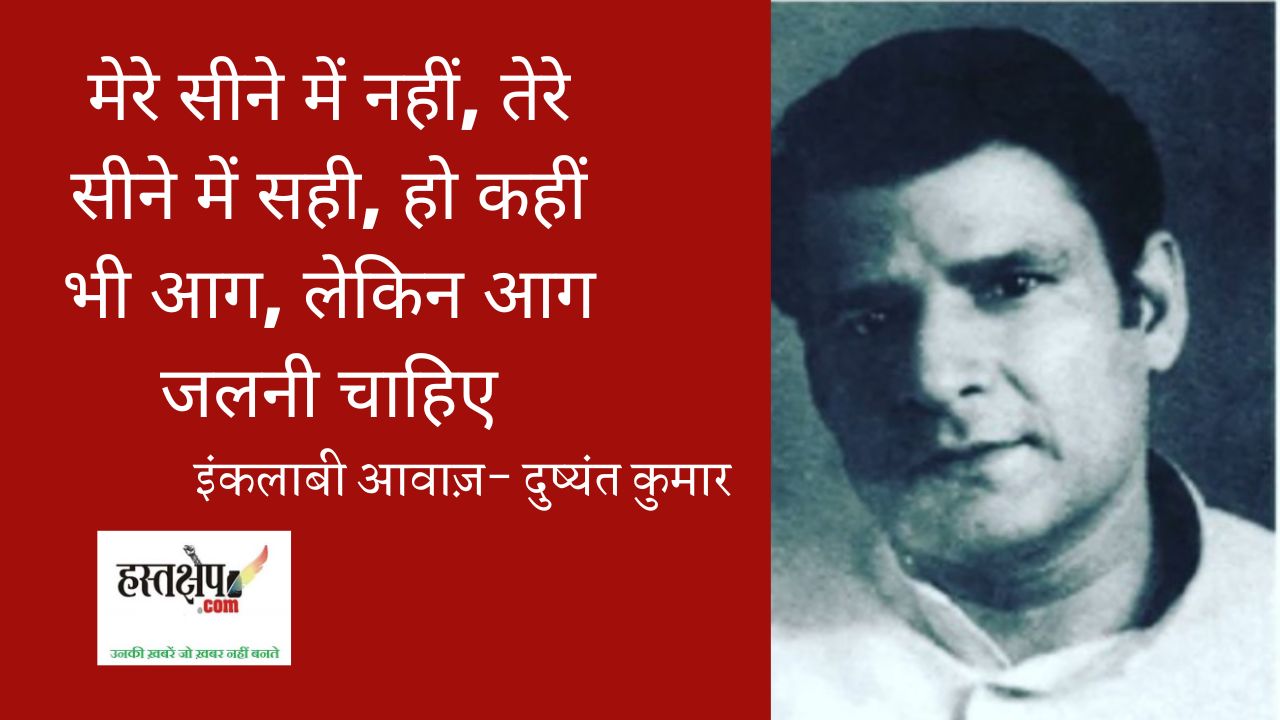

<strong>इंकलाबी आवाज़- दुष्यंत कुमार</strong>

इंकलाबी आवाज़- दुष्यंत कुमार

xr:d:DAFPwCW0FZU:78,j:44801983019,t:23010713

Dushyant Kumar जयंती स्पेशल | दुष्यंत कुमार की जयंती पर विशेष

आँगन में काई है, दीवारें चिकनी हैं, काली हैं, धूप से चढ़ा नहीं जाता है, ओ भाई सूरज! मैं क्या करूँ? मेरा नसीबा ही ऐसा है! खुली हुई खिड़की देखकर तुम तो चले आए, पर मैं अँधेरे का आदी, अकर्मण्य...निराश... तुम्हारे आने का खो चुका था विश्वास। पर तुम आए हो-स्वागत है! स्वागत!...घर की इन काली दीवारों पर! और कहाँ? हाँ, मेरे बच्चे ने खेल खेल में ही यहाँ काई खुरच दी थी आओ- -यहाँ बैठो, और मुझे मेरे अभद्र सत्कार के लिए क्षमा करो। देखो! मेरा बच्चा तुम्हारा स्वागत करना सीख रहा है।

सामन्तवाद से लड़ाई के अपने यौवन- काल में पूँजीवादी लोकतंत्र के पुरोधाओं में से एक, वाल्तेयर ने कहा था कि - मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बात गलत है, लेकिन उस बात को कहने का तुम्हारा अधिकार बरकरार रहे, इसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। पूंजीवाद के बुढ़ापे के युग में या विकृत- विकलांग पूंजीवादी समाजों में ऐसी बातें बीते जमाने की बात हो चुकी है। हर जगह जुबानों पर ताला, हर जगह स्वतन्त्र विचारों के कातिल, व्यवस्था के चाटुकार साहित्यकार, भाड़े की कलम के कुली- कबाड़ी इस कुकर्म में निर्लज्ज सहभागी बने हुए है।

दुष्यंत का नाम जब भी आता है, तो उसके नाम के साथ एक इंकलाबी आवाज़ नजर आती है।

दुष्यंत ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के उन कुरीतियों और विद्रोह के लिए समर्पण कर दिया और उसके लिए वो ता उम्र लिखते रहे और लड़ते रहे।

अपने आप में दुष्यंत जहां एक खुशनुमा इंसान थे, वहीं वो व्यवस्था के लिए एक विद्रोह, एक आग थे। अपने उसूलों पे चल के साधारण सी ज़िंदगी जीने वाले दुष्यंत जहाँ अपनी लेखनी से आग उगलते थे, वहीं प्यार की मीठी फुहार भी बरसाते थे। उनकी यह नज्म बार-बार मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि

एक तीखी आँच ने इस जन्म का हर पल छुआ,

आता हुआ दिन छुआ हाथों से गुजरता कल छुआ

हर बीज, अँकुआ, पेड़-पौधा, फूल-पत्ती, फल छुआ

जो मुझे छूने चली हर उस हवा का आँचल छुआ ...

प्रहर कोई भी नहीं बीता अछूता आग के संपर्क से दिवस,

मासों और वर्षों के कड़ाहों में मैं उबलता रहा

पानी-सा परे हर तर्क से एक चौथाई उमर यों खौलते बीती

बिना अवकाश सुख कहाँ यों भाप बन-बन कर चुका,

रीता, भटकता छानता आकाश आह! कैसा कठिन ...

कैसा पोच मेरा भाग! आग चारों और मेरे आग केवल भाग!

सुख नहीं यों खौलने में सुख नहीं कोई, पर अभी जागी नहीं वह चेतना सोई,

वह, समय की प्रतीक्षा में है, जगेगी आप ज्यों कि लहराती हुई ढकने उठाती भाप!

अभी तो यह आग जलती रहे, जलती रहे जिंदगी यों ही कड़ाहों में उबलती रहे।

दुष्यंत ने जहां बड़ी ईमानदारी के साथ आम आदमी की ज़िंदगी की बात की उसके दर्द की बात को उकेरा वही उन्होंने ज़िंदगी को सही मायने मैं कैसे जिया जाए इस व्यवस्था से कैसे लड़ा जाए यह भी बताने की कोशिश की –

कहाँ तो तय था चिराग़ाँ हर एक घर के लिए

कहाँ चिराग़ मयस्सर नहीं शहर के लिए,

यहाँ दरख़तों के साये में धूप लगती है चलो यहाँ से चलें,

और

उम्र भर के लिए न हो कमीज़ तो पाँओं से पेट ढँक लेंगे/

ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए/ ख़ुदा नहीं न सही आदमी का ख़्वाब सही/ कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए।

वो मुतमइन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेक़रार हूँ आवाज़ में असर के लिए

उन्होंने अपनी लेखनी से आम जन मानस के पटल पे यह छवि अंकित करने की कोशिश की दुष्यंत अपने आप में सरल ज़िंदगी जीते थे वैसे ही सरलता से अपने आम भाषा में अपनी शायरी में एक नया कलेवर दिया। उन्होंने आम आदमी के दर्द को समझते हुए बरबस ही कह दिया-

ये सारा जिस्म झुक कर बोझ से दुहरा हुआ होगा

मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा

यहाँ तक आते-आते सूख जाती हैं कई नदियाँ

मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा

ग़ज़ब ये है कि अपनी मौत की आहट नहीं सुनते

वो सब के सब परीशाँ हैं वहाँ पर क्या हुआ होगा...

उन्होंने आम ज़िंदगी को बड़ी शिद्दत के साथ देखा और भोगा, तभी तो दुष्यंत अपनी कलम से बोल पड़ते हैं –

आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख

घर अँधेरा देख तू आकाश के तारे न देख

एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ

आज अपने बाजुओं को देख पतवारें न देख

अब यक़ीनन ठोस है धरती हक़ीक़त की तरह

यह हक़ीक़त देख, लेकिन ख़ौफ़ के मारे न देख

वे सहारे भी नहीं अब जंग लड़नी है तुझे

कट चुके जो हाथ, उन हाथों में तलवारें न देख

दिल को बहला ले इजाज़त है मगर इतना न उड़ रोज़ सपने देख,

लेकिन इस क़दर प्यारे न देख ये धुँधलका है नज़र का,

तू महज़ मायूस है रोज़नों को देख,

दीवारों में दीवारें न देख राख, कितनी राख है

चारों तरफ़ बिखरी हुई राख में चिंगारियाँ ही देख, अँगारे न देख।

इसके साथ ही दुष्यंत ने इंदिरा गांधी ने जब आपात काल की घोषणा की तब की गजलों में दुष्यंत में और निखार आया और वो उस वक्त कह उठे इस देश की व्यवस्था के खिलाफ हो गई है

पीर पर्वत-सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।

आज यह दीवार, परदों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए।

हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गाँव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए।

सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।

ऐसे में दुष्यंत ने अपनी आवाज से इस देश के उन सभी वर्गों को जगाने का काम किया। यह नज्म लिख कर उन्होंने कहा कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए आग को कभी मरने मत दो यह सीने में जो व्यवस्था के प्रति आग है तुम्हारे दिल में जो हर वक्त जलनी चाहिए।

आज दुष्यंत हमारे बीच नहीं हैं पर उनके लिखे नज्म हर पल हमें नयी व्यवस्था के लिए लड़ने का एक नया सन्देश देते हैं।

ज़िंदगानी का कोई मक़सद नहीं है एक भी क़द आज आदमक़द नहीं है

राम जाने किस जगह होंगे क़बूतर इस इमारत में कोई गुम्बद नहीं है

आपसे मिल कर हमें अक्सर लगा है हुस्न में अब जज़्बा—ए—अमज़द नहीं है

पेड़—पौधे हैं बहुत बौने तुम्हारे रास्तों में एक भी बरगद नहीं है

मैकदे का रास्ता अब भी खुला है सिर्फ़ आमद—रफ़्त ही ज़ायद नहीं

इस चमन को देख कर किसने कहा था एक पंछी भी यहाँ शायद नहीं है

दुष्यंत हमारे बीच हर पल हैं और रहेंगे अपनी कलम के कैनवास पर और हमर पड़ने की दिशा देते रहेंगे।

आज दुष्यंत की जयंती है हम उस विराट विद्रोही कवि को सलाम करते हुए उसका शत शत नमन करते हैं।

सुनील दत्ता,

लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।